1.舟グローの歴史

(1)舟グローの語源

「舟くらべ」が転じて「舟ごろう」「舟ぐろう」となったと言われています。

(2)発展の歴史

地舟は大正10年代に小型発動機船が出現するまでは、農作業や

漁業に出かける島民の重要な足となっていました。

現在のように、かなりの荷重に耐え、舟足が軽く、スピードが出る

舟に改良されるまでに長い年月を経ています。

現在の対馬地区における舟グローは、地域の祝い事や行事、

レクリエーション的なものとして残るだけです。

(3)舟グロー保存会

大浦区舟グロー保存会のメンバーは,昭和61年7長櫓の地船で

約9時間かけて朝鮮海峡を横断し,大河内湾から釜山へ渡る快挙

を成し遂げました。

(上対馬高紀要第2号「対馬における舟グローについての考察」

教頭高橋政寛著より)

2.目的

(1)風化しつつある地元伝統文化を継承し,後継者を育成する。

(2)生徒がじかに郷土の伝統文化に触れることで,郷土への

愛着を育てる。

(3)和船を協力して漕ぐことで,クラスの団結力を高める。

3.練習

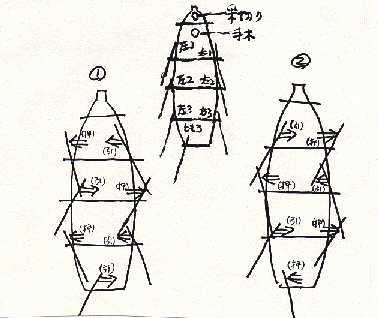

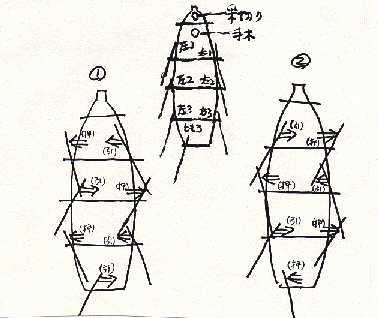

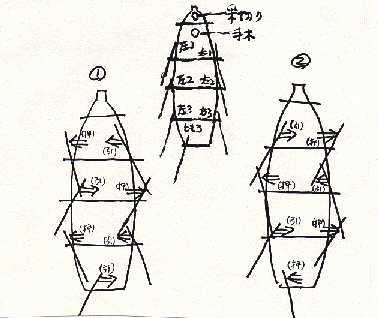

櫓漕ぎ(漕ぎ手の配置)

(1) 右櫓と左櫓の違いなど,櫓漕ぎの基本的練習

(2) とも櫓(舵取り),采切り(あやきり),手木(てぎ)の体験

(3) 左側が櫓を押したときは右側は引く,後の対は,前の対と

逆になるように練習。

(4) 各クラス午後から2時間の練習ができるよう,練習時間帯

を設定する。

4.本校舟グローの歴史

(1)第1回大会

平成11年大浦区舟グロー保存会や商店街の協力を得て,

8クラスのトーナメント方式で大浦湾で開始されました。

テレビ局や新聞社も多数取材に来て,盛り上がった大会でした。

(2)第5回大会

平成15年第5回大会は海の日の前日に開催し,報道各社に

大きく報道されました。

5.成果

(1) 本校独自の伝統体験学習であり,TVや新聞に報道される

ことにより,郷土への誇りと自信がもてるようになりました。

(2) 舟グロー保存会やPTA等の支援や協力で練習や舟グロー

大会ができ,地域の人の結びつきが深まりました。

(3) 団結して練習することで,船足が速くなることを体験できました。

(4) リーダーシップが育ち,他の行事への参加が積極的になりました。