|

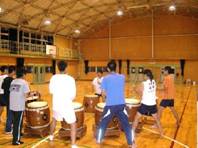

和太鼓の皮は牛皮でできています。そこから響いてくる音はおなかに直接伝わり、心地よい気持ちと確実に伝わる音を実感することが楽しく、何度も繰り返すうちに自然と身体が覚えてしまいます。子どもたちが本当に楽しんでいることが良くわかる瞬間です。

こうしたなか行われる練習なのですが、実は特別な方法で指導しているわけではなく、指導者が伝えた音を聞いたまま打ち返す練習をしているのです。もちろん楽譜もなく読み方の勉強会もしていません。いい加減と思われがちですが、一生懸命身体で覚えようという気持ちがあり、しばらく練習を続けているうちに覚えてしまいます。しかし、聴力とは別にリズム感があるかないかでかなり技術的に差が出てきます。 こうしたなか行われる練習なのですが、実は特別な方法で指導しているわけではなく、指導者が伝えた音を聞いたまま打ち返す練習をしているのです。もちろん楽譜もなく読み方の勉強会もしていません。いい加減と思われがちですが、一生懸命身体で覚えようという気持ちがあり、しばらく練習を続けているうちに覚えてしまいます。しかし、聴力とは別にリズム感があるかないかでかなり技術的に差が出てきます。

― 右手に合わせる工夫 ―

簡単なリズムやゆっくりとしたものであれば、みんなと合わせてたたくことが比較的簡単にできるのですが、スピードが上がるにつればらつきが出てきたり、複雑なリズムではうまく合わせることができません。そこで、指導者の動きを目で見て、それに合わせて一緒に打つという練習を繰り返し行なっています。基準となる人の動きに合わせて打つ練習です。手の振りを意識しながら合わせるという方法で、拍子やタイミングが合ってないとすぐに合図で知らせます。どんな感じがあっていないのか、ずれているのかを自分の感覚や感じで見つけ出すまで繰り返し練習します。指導者の叩く右手を見て、その振りに合わせて自分の右手も合わせられるような練習です。合っている時、合っていない時、何が違うのか、聞こえ方がそれぞれ違うため、自分なりの方法を見つけ出すのです。自分と指導者の振りの違い、動き、様子、クセを観察し、合わせるコツをつかむことが大きな課題です。 簡単なリズムやゆっくりとしたものであれば、みんなと合わせてたたくことが比較的簡単にできるのですが、スピードが上がるにつればらつきが出てきたり、複雑なリズムではうまく合わせることができません。そこで、指導者の動きを目で見て、それに合わせて一緒に打つという練習を繰り返し行なっています。基準となる人の動きに合わせて打つ練習です。手の振りを意識しながら合わせるという方法で、拍子やタイミングが合ってないとすぐに合図で知らせます。どんな感じがあっていないのか、ずれているのかを自分の感覚や感じで見つけ出すまで繰り返し練習します。指導者の叩く右手を見て、その振りに合わせて自分の右手も合わせられるような練習です。合っている時、合っていない時、何が違うのか、聞こえ方がそれぞれ違うため、自分なりの方法を見つけ出すのです。自分と指導者の振りの違い、動き、様子、クセを観察し、合わせるコツをつかむことが大きな課題です。

|