| 長崎県立ろう学校高等部の 集団補聴システム |

|

| 長崎県立ろう学校高等部の 集団補聴システム |

|

今まで長崎県立ろう学校で使っていた集団(しゅうだん)補聴システムは、フラットループ方式という方法です。フラットループ方式は

床下(ゆかした)にループを張ってそこから出る磁力(じりょく)線を使って

補聴器のTかMTで言葉や音を聴くという形をとっていました。

この方式は ・混信(こんしん)【ほかの教室のマイクからの音が入ること】が起こる

・音質(おんしつ)があまりよくない

・ループのある所でしか使えない という欠点(けってん)がありました。

今回、高等部の改修(かいしゅう)にともない、

・混信(こんしん)がなく、

・音質も良く、

・どこででも使えて、

・30m位離れていても 安定(あんてい)して言葉が聴ける という、

長崎ろう学校独自のシステム【特許(とっきょ)出願中(しゅつがんちゅう)】を使うことになりました。

新しいシステムは、

・話し手【先生】はFMマイク(ピンマイク)を付けて話します。

・受け手【生徒】は小型(こがた)のFM受信機(じゅしんき)を使って聞きます。

音の大きさを受信機のつまみで自由に変えられるので自分に合った音の大きさで聴くことが出来ます。

|

|

|

小型のFM受信機で受けた音を直接補聴器に入力して聴きます。 体育館や野外(やがい)では小型のFM受信機をポケットに入れておくと、 離れていても先生の声が良く聞こえます。 |

小型(こがた)FM受信機(じゅしんき)で受けた音を机の上に置いた小さなスピーカーで聴きます。 【話し手の近くで聴くのと同じ効果(こうか)があります】 |

|

|

使うときの注意

| お願い①受信機をていねいに扱い、落としたりしないようにする。 ※おこづかいで買うことができないくらいの値段です。 お願い②スピーカーの保管は大切にする。 ※電池が切れた場合は、自立活動部の先生に言ってください。 お願い③係の生徒は毎日、保管場所に受信機を戻すようにする。 ※日々の受信機の充電が大事なのです。 |

長崎県立ろう学校では、昨年度から全学部でFM集団補聴システムを授業で使っています。これは、補聴器や人工内耳は遠くなれば聞こえなくなる弱点をカバーしてくれるからです。また、外部入力がある補聴器や人工内耳には直接コードで入力するため安定して聞こえます。そして、持ち運びができるので、野外でも使用することができます。

今回は、FM集団補聴システムをきちんと使用するために、使用する皆さんに授業が始まる前にチェックしてほしいこと、そして気をつけてほしいことをあげてみました。

| チェック その1 | チェック その2 | チェック その3 |

|

|

|

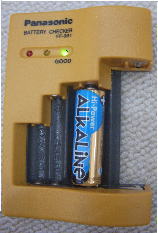

| 受信機やスピーカーの電池は充電できていますか? (チェッカーでチェックしましょう) |

受信器のスイッチは入っていますか? 高等部は、授業ごとにチャンネルが変わるので、先生のマイクの番号と合っていますか? チャンネルが違うと、ランプが点滅します。 |

スピーカーできいている人はスイッチが入っていますか? 緑のランプがついていれば大丈夫です。 |

![]() 注意しましょう

注意しましょう

受信器に差し込んでいるコードの付け根は、手荒に扱うと壊れやすいです。無理に引っ張らないでください。

また、そこから折れ曲がらないように余裕をもって巻いてください。

![]()