最終更新日:2025/04/28

校長挨拶

ごあいさつ

長崎県立盲学校長

校長 鶴 宣彦

令和7年4月1日付けで、本校の第27代校長として着任しました鶴宣彦と申します。

本校は、今年度創立127年目を迎える歴史と伝統のある学校です。現在、在籍する幼児児童生徒数が減少傾向にあり、その確保が課題となっていますが、明るく元気で、一人一人が輝くような学校づくりを目指すとともに、本校教育と視覚障害教育について、さらなる理解啓発に力を注いでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

本校は、安中半三郎氏を中心とした民間団体「長崎慈善会」によって、明治31年に野村惣四郎氏の居宅の一部を仮校舎にして、「長崎盲唖院」として創立されました。昭和4年に県に移管し、現在の校名である「長崎県立盲学校」に改称され、昭和50年に現在の西彼杵郡時津町に新校舎が建てられ、今日に至っております。今年はちょうど50年目の節目の年になります。

その間本校は、県内唯一の視覚障害教育の特別支援学校としての専門性を生かし、早期からの障害の状態に応じた触覚や聴覚を活用した学習や、視力に配慮した環境の工夫など、個に応じたきめ細やかな指導や支援を通して、心身ともに健やかでたくましい人間の育成に力を注いでまいりました。特に、高等部専攻科においては、将来を見据え、専門的な知識と技能を身につけるための職業教育の充実に取り組んでいるところです。

しかし、これからの社会は、少子・高齢化や生成AIなどのデジタル技術の発展、国際情勢の混迷等、先行きが非常に不透明な状況にあり、子どもたちは変化が激しい時代を生きていくことになります。このような新しい時代の中で、幼児児童生徒一人一人が、自らの人生を舵取りする「生きる力」を身につけていくことができるように、これまで先人たちが築き上げてきたものをしっかりと継承するとともに、地域の新しいニーズにも対応できる「持続可能な学校づくり」と、障害のある人もない人も共に認め合い、支え合いながら全ての人々が生き生きと活躍できる「共生社会」の実現に向けた教育に取り組んでまいります。

保護者の皆様、地域及び関係機関の皆様、引き続き、本校の教育活動に深いご理解と温かいご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

令和7年4月

学校経営方針

(令和7年度)

1 学校教育目標

幼児児童生徒の実態及び特性に応じて、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育及び個々の教育的ニーズに応じたきめ細やかな指導と支援を行い、確かな学力の定着と専門的な知識・技能の習得を図るとともに、障害による困難を改善・克服し、自己実現に向けて新しい時代を生き抜く「生きる力」を育成する。

2 教育方針

- 第二期長崎県特別支援教育推進基本計画第二次実施計画に基づく教育の推進と充実

- 幼児児童生徒の個性を尊重し、豊かな心と志をもってたくましく生き抜く力の育成

- 視覚障害教育の専門性を高め、個に応じた自立と社会参加を目指し、幼児児童生徒の能力を最大限に伸ばす指導の工夫と充実

- 安全な教育環境と学びを支援する施設や設備の整備と充実

- 家庭・地域・関係機関との連携を強化し、視覚障害教育センターの機能の更なる充実・拡充と効果的な発信

3 目指す学校像

- 一人一人が輝く学校

- 幼児児童生徒の可能性を最大限に伸ばす学校

- 自立と社会参加への道を確立する学校

- 保護者及び地域の期待に応える学校

4 目指す幼児児童生徒像

- 夢や目標をもって挑戦する幼児児童生徒

- 自ら考えて行動する幼児児童生徒

- 積極的に人と関わる幼児児童生徒

- 社会に貢献できる幼児児童生徒

5 目指す教職員像

- 連携・協働できる教職員

- 個別最適な学びを追求する教職員

- 時代の変化に対応できる教職員

- 地域・保護者から信頼される教職員

6 学校経営目標

- 地域や時代のニーズに対応できる教育体制を整備し、積極的に本校教育の情報発信に努めるとともに、地域、家庭、関係機関との連携の強化を図る。

- 一人一台端末の効果的な活用を推進するとともに、基礎的な学力並びに体力の向上を図り、一人一人の実態に応じたキャリア教育、進路指導の充実に努める。

- 視覚障害教育の在り方と充実に関する研究に取り組むとともに、研究授業及び授業研究会、公開授業等を実施し、専門性及び指導力の向上を図る。

- 本校が担う視覚障害教育のセンター的機能について、積極的に情報発信を行うとともに、相談・支援の充実を図る。

- 社会に開かれた教育課程の実現を目指し、地域及び県外の盲学校との交流及び共同学習の充実に努める。

- 学校内外の安全対策を徹底し、幼児児童生徒が安全に安心して学べる教育環境づくりに努めるとともに、危機管理意識の向上を図る。

- 全教職員が融和協力して学校教育目標の達成に努めるとともに、働きやすく明るい職場づくりを推進する。

7 今年度(令和7年度)の努力目標

- 本校及び視覚障害教育への理解啓発を促進するために、小学校等の弱視学級や地域、家庭、関係機関に向けた積極的な情報発信を行う。

- ICT機器の有効活用のための環境及び機器の整備に努め、主体的・対話的で深い学びの充実を図るとともに、授業の質の向上や授業改善に取り組む。

- キャリアパスポートを効果的に活用し、個々の進路実現に向けたキャリア教育、進路指導の充実に取り組む。

- 県研究指定「視覚障害教育の在り方と充実に関する研究」及び「今後の医療的ケア児の受け入れの可能性を踏まえた条件整備の研究」に取り組む。

- OJT体制を確立し、県内唯一の視覚障害の特別支援学校としての専門性及び指導力の向上を図るとともに、巡回支援教育相談やオンライン相談会など視覚障害教育のセンター的機能の充実に取り組む。

- 校外学習や交流及び共同学習の充実を図るとともに、生涯学習や余暇活動の契機となるような視覚障害スポーツや読書活動の充実を促進する。

- 日常的な安全点検の実施と教育活動中の事故ゼロを目指した安全・安心な教育活動の実践に取り組む。

- 保護者の信頼に応える寄宿舎・家庭・学校の連携強化と寄宿舎運営、働きやすい職場環境づくりに取り組む。

学校評価

(令和6年度末に実施)

1 実施方法

- 保護者、教職員に評価1~4の4段階評価でアンケートを実施

- 実施期間は令和6年11月20日(水)から12月6日(金)まで

2 回収率と評価

- 保護者(回収率 94% 15/16)

※専攻科については、本人の実施可とした。 - 教職員(回収率 100% 53/53)

3 アンケート結果と分析

保護者

- 全評価平均は3.3

- 評価内容を変更しているため正確な比較とはならないが、内容が同等の評価内容を比較し「昨年差」を矢印で示している。昨年度と比較し下がった項目が多い。

- 今年度の「評価」が3以下(低い)の評価内容は、寄宿舎に関する「21」~「24」

- 今年度の「評価」が3.5以上(高い)の項目内容は、「2 創意工夫した教育活動」「3 わかりやすい授業づくり」「4 個別の教育支援計画」「5 専門的な知識、技術」「9 食育」「11 悩みや相談への対応」「16 来校しやすい機会」「20 開かれた学校づくり」

- 一番低い評価「できていない」が複数あった項目内容は、なし

職員

- 全評価平均は3.2

- 評価内容を変更しているため正確な比較とはならないが、内容が同等の評価内容を比較し「昨年差」を矢印で示している。昨年度と比較し下がった項目が多い。

- 今年度の「評価」が3以下(低い)の評価内容は、なし

- 今年度の「評価」が3.5以上(高い)の評価内容は、「9 食育」「11 悩みや相談への対応」「19 センター的機能」

- 一番低い評価「できていない」が複数あった評価内容はなし。

分析

- <保護者>

- 寄宿舎の4つの評価内容すべてに評価1がついている結果から、舎生、保護者との信頼関係構築について考える必要があり。・・・①

- 「19 センター的機能」については、3.0ではあったが、職員の3.5と比較すると、結果に差が生じている。本校の取組について保護者にも知っていただく必要があるのではないか。 ・・・②

- その他の評価内容に関してはすべて高評価であり、本校の教育活動に理解をいただいていると考えられる。

- <職員>

- 全体平均としては、3以下の低い評価内容はなかったが、幼小中学部の「7 進路指導」、寄宿舎「8 挨拶やマナー・ルール」「14 施設、設備」が2.9であった。

- 幼小中学部の「7 進路指導」については、1月の進路研修会(職員対象)や進路講演会及び座談会(保護者対象)など、昨年度の学校評価結果を受けて今年度計画されたものを実施予定である。・・・③

- 寄宿舎「8 挨拶やマナー・ルール」に関しては、年齢層が多様なため難しい部分はあると考えられるが、年齢に応じた対応について構築する必要がある。・・・④

- 寄宿舎「14 施設、設備」については、老朽化によるところが大きいと考えられる。・・・⑤

- <保護者、職員共に評価が高かったもの 本校の強み>

- 「9 食育」「11 悩みや相談への対応」に関しては、保護者、職員共に評価が高かったことから、本校は、計画的な食育指導が行われていて、子どもたちの食に関する興味関心をかき立てる内容が盛り込まれていると言える。また、職員は子どもたちの学習状況や心理面の変化を見逃さず、寄り添う対応ができていていると言える。

- 「20 開かれた学校づくり」に関して、ホームページやSNS、連絡帳等での学校からの情報発信が保護者にも伝わっていて、本校の教育活動への理解につながっている。

- 「16 来校しやすい機会」に関して、保護者が学校行事や授業参観(今年度は運動会の内容や日程の工夫を行った)への参加を通して来校しやすいと感じている。今後、ますます本校の教育活動への参画が期待できる。

4 今後に向けての改善策(①②③④について 各部、各分掌部からの改善策)

幼小中

- 「7 進路指導」(平均2.9)・・・③

- → 1月の職員研修で進路に関する情報を得ることで、進路に関する知識を高め、児童生徒への指導につなげる。また、児童生徒に向けて、日常的に職業や進路の話をするよう、学部内で共通理解を図る。次年度は、小中学部の保護者向けに進路指導部で進路だよりを出すよう、検討している。

- 「13 清掃・整備 防災教育」(平均3.0)

- → 清掃に関しては、次年度から小学部においても、週1回中休みに全員で清掃する時間をとり、取り組む。また、小中学部ともに、職員も一緒に清掃を行いながら清掃の指導を行うなど、清掃・整備について、児童生徒の意識が高まるよう取り組む。

- → 防災・安全教育に関しては、11月に不審者対応研修、避難訓練を行い、防災の不備を確認し、早急に対応できた。次年度は、年度当初に確認が必要。

- → 廊下の老朽化など、危険個所については、今まで同様安全点検を確実に行い、対処をお願いする。

- 「14 施設・設備」(平均3.0)

- → 定期的に調査し、必要であれば購入を検討してもらう。

高等部

- 「3 わかりやすい授業づくり」(平均3.1)

- → 他教科・科目の内容と関連付け、体験活動、実技演習、ICT機器等の活用も取り入れながら、生徒の意欲を引き出す授業づくりを行う。

- 「8 挨拶やマナー・ルール」(平均3.1)

- → 専攻科基礎分野の科目「コミュニケーション概論」の学習内容の充実を図り、普段の生活にも般化できるよう指導の共通理解を図る。

- → 外部講師によるビジネスマナー等の講習を取り入れる。

- 「14 施設・設備」(平均3.1)

- → 猛暑対策(体育館、美術室、音楽室等へのエアコン又はスポットクーラーの設置など)

- 保護者アンケート「19 センター的機能」(平均3.0)・・・②

- → 視覚障害支援部を中心に教育相談等を積極的に行っているが、本校在学中の保護者にとって、センター的機能が果たされているかどうかの評価はできにくいのではないか。

寄宿舎

- 「8 挨拶やマナー・ルール」(平均2.9)・・・④

- → 舎生へただ指導するだけでなく、寄宿舎指導員自身も日頃の挨拶など、舎生の模範となるような行動に心がける。

- 「14 施設・設備」(平均2.8)・・・⑤

- → 寄宿舎の施設・設備の老朽化がみられるので、今年度同様必要なところを点検・確認し、改修や改善を優先順位の高いところから進めていく(事務室等にお願いする)。また、職員や舎生の要望やアイデアなども聞き、可能なところは改善を行って、舎生がよりよい生活ができるような環境づくりに取り組む。

- 「20 開かれた学校づくり」(平均3.1)

- → 現在、情報機器担当の指導員を中心に、本校のホームページの活用や情報発信の取組を進めているところである。

- → これまでも「寄宿舎だより」を定期的に発行し情報発信を行っているが、今年度の取組も生かしながら、多くの人に興味を持ってもらえるような「寄宿舎だより」の内容の充実に取り組む。

※ 保護者アンケート「21」~「24」(平均2.9)に関しては、上記3つ評価内容に対する4つの改善策を実行していきながら、寄宿舎の取組に理解をいただくよう信頼関係を深めていく。・・・①

5 今後の予定

- 各部、各分掌部、寄宿舎において、「4 今後に向けての改善策」を含め、今回のアンケートから取り組めそうな改善策を見付け(良い結果をさらに深める、課題を改善する、どちらでもよい)、次年度の各部、各分掌部、寄宿舎の具体的な努力目標に盛り込み取り組んでいく。

-

年間計画

- 評議員による学校関係者評価の実施(自己評価結果について報告)

- 学校評価を受けて結果と改善策についての共有(職員会議)

- 評価結果報告(県教委、保護者、外部)

- 次年度PTA総会での説明

校章・校歌・愛唱歌

校章

校歌

- 校歌

- 作詞: 今井 秀雄

- 作曲: 北原 恭平

- 1番 歌詞

- 天つみ空の うつしき光

- 常に我等を 育みてらし

- 手にする文の 六つ星のかげ

- 常に我等を 啓きみちびく

- ああ幸ある身 よろこびみちて

- 学びの庭に 集い睦ばん

- 2番 歌詞

- あかつきつぐる わが日の本の

- 文化の光 輝き出でし

- 誉れ名だたる 鶴の港の

- 我が学び舎の 歴史尊し

- ああ幸ある身 集い睦びて

- 学びの窓に 勉め励まん

- 3番 歌詞

- 瓊の浦曲の 水清らけく

- 稲佐の松の 緑は深し

- 清く貞しく 雄々しく伸びん

- 我等が前途 希望栄あり

- ああ幸ある身 勉め励みて

- 学びの道を 進みきわめん

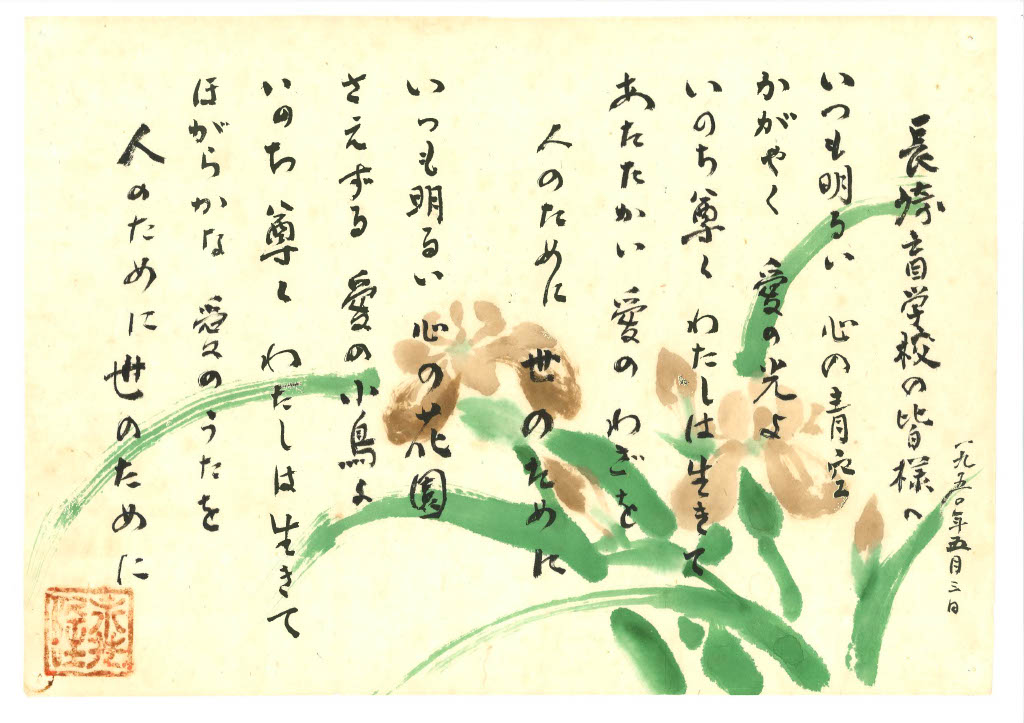

愛唱歌

永井隆博士から送られた詩に曲を付けていただき、今もなお全校幼児児童生徒で歌っている愛唱歌です。

※ 永井隆博士: 長崎医科大学教授であり、随筆『長崎の鐘』でも有名。

- 愛のうた

- 作詞: 永井 隆

- 作曲: 小林 研一郎

- 1番 歌詞

- いつも明るい 心の青空

- かがやく愛の 愛の光よ

- いのち尊く わたしは生きて

- あたたかい 愛の 愛のわざを

- わたしは生きる 人のために

- わたしは生きる 世のために

- わたしは わたしは 生きる

- 2番 歌詞

- いつも明るい 心の花園

- さえずる 愛の 愛の小鳥よ

- いのち尊く わたしは生きて

- ほがらかな 愛の 愛のうたを

- わたしは生きる 人のために

- わたしは生きる 世のために

- わたしは わたしは 生きる

この曲の詩は、昭和25年5月3日に行われた本校浦上校舎の落成祝賀会に寄せて、随筆『長崎の鐘』で有名な長崎医科大学教授であった永井隆博士から、心温まる言葉と共に贈られたものです。

当時本校は長崎市上野町(現在の中国総領事館)にあり、永井博士は同じ町の住人として、常に本校の児童生徒を見守ってくださっていました。

また博士は、昭和24年に7名の児童生徒がお見舞いに如己(にょこ)堂を訪問したお礼として、桜の苗木50本を贈ってくださいました。本校が、現在地(時津町)に移転する際に移植できませんでしたが、平成23年2月に、長崎如己(にょこ)の会から「永井千本桜」2世の苗木を4本いただき、正門近くに植樹しました。このときのご縁で、長崎如己(にょこ)の会の方にご尽力いただき、世界的に著名な指揮者・作曲家の小林研一郎先生に、曲をつけていただけることになりました。曲名は、詩の内容から児童生徒職員全員で考え決めました。

本校の愛唱歌ですが、永井隆博士の詩には、愛と平和が込められています。また、小林研一郎先生のメロディは、多くの皆さんに希望と勇気を与えるものです。これから先、本発表会の感激と感謝の気持ちを胸に、歌い継いでいきたいと思っています。

学校の歴史

明治時代

- 明治31(1898)年

- 安中半三郎氏を中心とする民間団体「長崎慈善会」により、「長崎盲唖院」が創立。

- 明治31(1898)年9月12日

- 野村惣四郎氏の居宅(市内興善町)の一部を仮校舎として開院。以後、授業が開始されたこの日が開校記念日となった。

- ※ 野村惣四郎氏:自らも視覚障害者であり、安中氏に盲唖院設立を相談。

- 開院時の生徒数は13名。京都以西では、2番目に設置された盲聾教育機関となる。

- 明治31(1898)年11月28日

- 電話発明者として有名なA・G・ベル博士が来院。教員及び生徒に対して手話演説を行った。

- 明治41(1908)年

- 2度の移転を経て、最終的には市内桜馬場町に新校舎が落成し落ち着くこととなった。

- ※ 九州初の盲聾教育機関として、開院以来、九州全域及び愛媛・広島からの生徒の入校もあり、生徒数は年々増え続けた。そのため、校舎が手狭になり2度の移転を余儀なくされた。

- 明治33(1900)年

- 校名が「私立長崎盲唖学校」に改称。

- 明治45(1912)年

- 九州各地に相次いで開設された盲唖学校の中核的存在として、第1回西部盲唖教育協議会を開催。

- 九州地区の盲・聾教育の研究、実践に大きな役割を果たす。

大正時代

- 大正8(1919)年

- 校名が「長崎盲唖学校」に改称。

- 大正13(1924)年7月12日

- 「盲唖学校及聾学校令」が大正12(1923)年に公布されたのに伴い、盲・聾教育の組織分離がなされ、「長崎盲学校」及び「長崎聾唖学校」の両校が開設。

- ※ この法令により、普通教育と職業教育の分離化及びその指導充実が明確にうたわれた。それを受け、本校においても指導充実が図られるようになり、修業年限も初等部6年、中等部鍼按科及び音楽科4年、別科按摩専修科2年となった。

- 大正15(1926)年

- 西部盲唖教育協議会を引き継いだ九州盲唖教育研究会の第1回が本校で開催。

昭和時代(戦前)

- 昭和4(1929)年4月1日

- 県に移管され、現在の校名である「長崎県立盲学校」となった。

- ※ 「盲学校及聾学校令」及び「公立私立盲学校及聾学校規定」により、国内各地の私立学校は次第に県立学校に移管されていった。

- 昭和9(1934)年

- 浦上天主堂に近接する上野町(後の橋口町)に移転。

- ※ 当時の盲学校では、最新の設備を有する鉄筋コンクリート造3階建ての新校舎であった。

- 昭和12(1937)年5月29日

- 浦上校舎にヘレン・ケラー女史が来校。記念として月桂樹を手植えされた。

- ※ 残念ながら、この月桂樹は原爆投下により焼失し、今は玄関横に女史ゆかりの校樹として若木が植えられている。

- 昭和17(1942)年

- 昭和12年から勃発した日中戦争により、国内が戦時体制につつまれていく中、本校の学友会も報国団と改組し、生徒は勤労奉仕や慰問治療等に動員された。

- 昭和20(1945)年2月

- 戦争末期には校舎を三菱長崎造船所に貸与。学校は長崎市近郊の長与村(現、長与町)に疎開移転。

- 昭和20(1945)年8月9日

- 原爆投下。夏休みで市内に帰省していた生徒4名と長崎出張中であった多比良校長が被爆して亡くなり、浦上校舎も直撃を受け壊滅的な被害を蒙った。

昭和時代(戦後)

- 昭和23(1948)年4月

- 「中学校の就学義務並びに盲学校及び聾学校の就学義務及び設置義務に関する政令」が公布され、永年の要望であった義務制が実現。

- ※ これにより、修業年限は小学部6年、中学部3年、高等部本科3年、専攻科2年、別科2年となった。

- 昭和23(1948)年5月

- 長与村の仮校舎が手狭になったため、大村市に移転し、再び盲・聾学校併設となった。

- 昭和23(1948)年11月

- 盲・聾学校の合同で式典を実施。(両校の創立50周年)

- 昭和24(1949)年8月

- 原爆で損壊した旧浦上校舎跡地に、寄宿舎並びに外来治療室が完成。

- 聾学校と再び分離し、この施設を仮校舎として授業が再開。

- 昭和25(1950)年3月

- 木造二階建ての復旧校舎も落成。

- 昭和25(1950)年5月

- 落成祝賀会が催された。この祝賀会によせて「長崎の鐘」で有名な長崎医科大学の永井隆博士より、お祝いの色紙が心温まる言葉とともに送られている。

- また、博士のお見舞いに生徒が訪問した返礼として、桜の苗木50本も寄贈され、校庭や運動場に植樹された。

- ※ この桜木は校舎移転時に移植できず、現在は跡地で毎春花を咲かせている。

- 昭和25(1950)年11月

- 大阪府立盲学校から牧野定治氏が校長として着任。以後17年間にわたり、本校教育の振興に力を尽くした。

- この間、厚生省所管の児童生徒収容施設である啓明寮の設置、就学奨励費の制度化、図書館開設と点訳活動による教材の充実化等が図られ、次第に教育条件が整備されていった。

- 昭和35(1960)年

- 在籍する児童生徒の数も増加し、227名と最高に達した。

- 盲人野球・相撲・柔道・盲人バレーボール・器械体操の体育系活動及び演劇・弁論・マンドリン・点字・珠算・邦楽・吹奏楽などの文化系活動の部活動も盛んで、各種大会で優秀な成績を残している。

- 昭和30年代半ば頃から、生徒会主催で老人ホームに出かけての治療奉仕が始まり、現在に引き継がれている。

- 昭和44(1969)年

- 小学部及び中学部に各1学級ずつ重複学級が設置され、視覚障害と併せて他の障害がある児童生徒にも学習の場が保障されるようになった。

- 昭和48(1973)年

- 文部省による盲学校の学科改編を受けて、高等部本科に普通科、保健理療科を設置。

- 5年課程の理療科及び2年課程の別科の生徒募集を停止。

- 昭和50(1975)年

- 児童生徒数の増加と復旧浦上校舎の老朽化にともない、長崎市に隣接する時津町に校舎・寄宿舎が新築され移転。

- 修業年限1年の幼稚部も開設された。(昭和57年度から3年に延長)

- 昭和53(1978)年

- 盲教育100周年記念として、全日本盲学校教育研究大会が長崎で開催。

- 本校は主管校として、大会の準備・運営に尽力した。

- 昭和57(1982)年

- 高等部の重複学級設置も正式に認められた。

- 昭和63(1988)年

- 啓明寮が廃止されたのに伴い、自宅通学生を対象にスクールバスも運行されるようになった。

平成時代

- 平成4(1992)年2月

- 文部省・県教育委員会指定による「心身障害児適性就学推進研究校」として研究発表会を開催。

- 平成6(1994)年

- 学科改編を行い、高等部専攻科に保健理療科を設置。本科保健理療科の募集を停止した。

- ※ 平成2(1990)年4月に施行された「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律」を受けての学科改編。

- 平成8(1996)年

- 県教育委員会指定による「養護・訓練」の研究発表会を開催。

- 児童生徒数の減少化及び児童生徒個々の実態の多様化に対応すべく、本校の啓発活動を推進するとともに、個に応じた指導力の向上が求められた。

- 平成10(1998)年11月

- 創立100周年記念式典を挙行。

- 記念誌発行・記念碑建立を行うとともに、生徒会主催の記念文化祭、上海市盲童学校音楽団を迎えての記念コンサートも開催。

- 11月下旬には、記念事業の一環として高等部で初めての中国修学旅行を実施。旅行の途中、上海市盲童学校を訪問して交流を深めた。

- 平成18(2006)年4月

- 盲学校の小学部棟を改築し、長崎市内の南部にある県立鶴南養護学校小学部の分教室が開設された。

- ※ 長崎市北部やその北にある時津町・長与町・西海市に住んでいる鶴南養護学校の小学部児童は、長崎市内をスクールバスで縦断して通うのに2時間近くかかっていたが、分教室開設後は通学がずいぶん便利になった。

- 平成23(2011)年2月16日

- 長崎如己(にょこ)の会から「永井千本桜」2世の苗木を4本いただき、正門近くに植樹した。

- 平成23(2011)年8月18~19日

- 全国盲学校野球(グランドソフトボール)大会を本校が主管校となり、時津町のとぎつ海と緑の運動公園で開催。

- ※ 本校は暑い中健闘しましたが予選で敗退。

- 平成23(2011)年12月14日

- 盲学校愛唱歌『愛のうた』発表会を開催。作曲者でもある小林研一郎氏が来校され、直接指導していただいた。

- 平成24(2012)年4月10日

- 鶴南特別支援学校時津分教室中学部が開設。

- 平成26(2014)年3月28日

- 理療科棟改修工事が完了し、高等部棟へと名称変更。

- 平成27(2015)年4月7日

- 鶴南特別支援学校時津分校が開校。(高等部が開設)

- 平成28(2016)年3月11日

- 厨房増築内部改修工事が完了

- 平成30(2018)年3月

- 新実習棟が新築され、4月からはC棟及びD棟へと名称変更。それに伴い、管理棟はA棟、高等部棟はB棟へと名称変更。

- ※ C棟1階には視覚支援センター「むつぼし」が併設。